팽귄 가운데 아델리펭귄은 자갈로 둥지를 만들고 배를 뉘어서 알을 품는다. 알을 품는 기간은 35~55일 정도다. 펭귄은 얼음이 녹아야 물이 유입돼 크릴 등 먹이사슬이 가능해진다.

그런데 이 아델리펭귄이 지구온난화로 얼음이 사라진 남극 바다에서 적응하며 사냥하는 모습을 관찰돼 화제가 됐다.

극지연구소 이원영 박사 연구팀은 지난 2018년 12월, 남극 장보고과학기지 인근 인익스프레시블 섬(Inexpressible Island)에서 아델리펭귄 27 마리를 추적, 5 마리가 기존 사냥터를 떠나 난센(Nansen) 빙붕이 붕괴하면서 노출된 바다로 향하는 모습을 최초 확인했던 것.

빙붕(ice shelf)은 바다에 떠 있는 수백 미터 두께의 얼음 덩어리로써 남극대륙 위 빙하가 바다로 들어가는 것을 막는 역할을 한다. 지난 2016년 인익스프레시블 섬 펭귄 번식지에서 남쪽으로 약 10㎞ 떨어진 난센 빙붕의 끄트머리가 떨어져 나가면서 약 214㎢ 면적의 바다가 새로 나타났다. (관련기사 섬투데이 ‘얼음 없는 남극에서 적응하는 펭귄’, 2021년 8월 3일자)

https://www.sumtoday.co.kr/article/view/isl202108030004

그런데 최근 남극의 환경 변화로 번식기에 먹이를 구하기 어려워졌을 때 아델리펭귄이 어떻게 사냥 전략을 구사하는지를 확인했다.

아델리펭귄은 평소 거의 같은 장소에서 먹이를 구하지만, 환경이 불리해지자 사냥 장소를 나눠 서 새끼들에게 주는 먹이는 가까운 곳에서 구했고, 자기는 멀리 나가 먹이를 사냥했다.

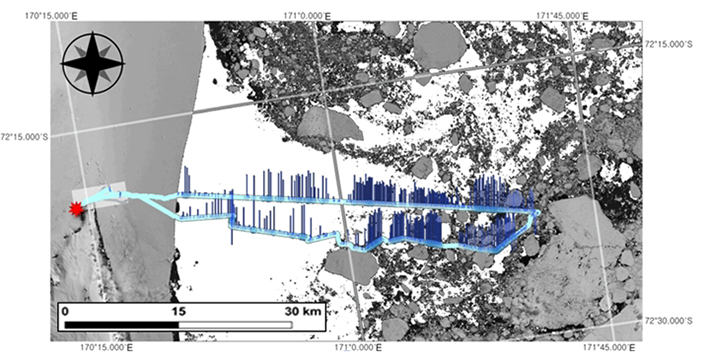

극지연구소 김정훈 박사 연구팀은 아델리펭귄 약 4만 쌍이 서식하는 남극 로스해 케이프할렛(Cape Hallett)에서 2021-22년과 2022-23년 두 하계 시즌에 아델리펭귄 47마리에 위치 추적-잠수기록계를 부착, 이런 펭귄들의 이동 경로와 먹이사냥을 추적했다고 전했다.

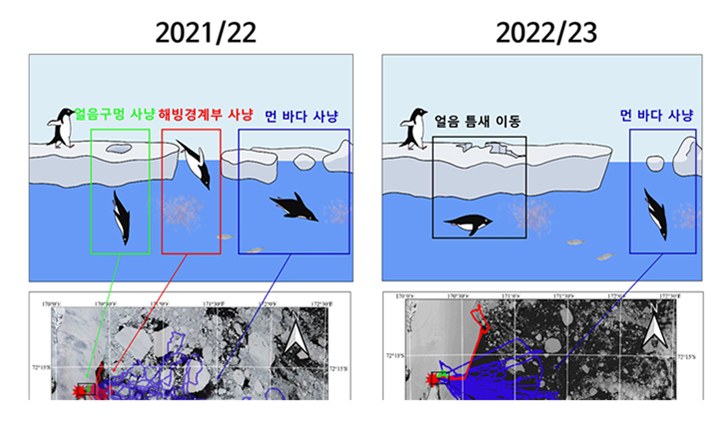

아델리펭귄은 2021-22년에 2022-23년보다 먹이 구하기에 어려움을 겪었을 것으로 추정된다. 2021-22년에는 사냥터로의 접근을 방해하는 얼음 면적이 2022-23년 대비 10% 이상 넓었고, 해양의 생물생산력도 2022-23년의 2/3 수준이었다.

열악한 환경을 맞닥뜨린 2021-22년 번식기의 아델리펭귄은 전략적으로 움직임 점이 놀랍다. 새끼의 먹이를 구하기 위해서 얼어붙은 바다에 뚫린 구멍 등을 이용하며 비교적 가까운 평균 약 7km를 이동했고, 자기 먹이는 평균 약 45km의 장거리 사냥에서 구했다.

연구팀에 따르면, 아델리펭귄은 먹이를 확보하기 어려운 환경에 처하자 새끼 양육과 자기 영양상태 유지를 위해 ‘이원적 먹이사냥 전략(Bimodal foraging strategy)을 채택한 것으로 밝혀졌다.

이원적 먹이사냥 전략(Bimodal foraging strategy)이란, 바닷새 등에서 번식기에 나타나는 먹이사냥 전략을 말한다. 새끼 먹이는 가까운 사냥터, 부모 먹이는 먼 사냥터에서 확보하기 위해 두 유형의 이동을 번갈아 수행하는 전략이다.

남극 로스해 해양보호구역에는 백만 마리 이상의 아델리펭귄과 수만 마리의 황제펭귄을 비롯해 고래와 물범, 바닷새, 그리고 크릴 등이 서식하고 있다. 해양수산부와 극지연구소에서 2017년부터 로스해 해양보호구역의 생태계 변화를 감시하고 국제사회에 보고하고 있다.

이번 연구는 해양수산부 연구개발사업 ’로스해 해양보호구역의 보존조치 이행에 따른 생태계 변화 연구‘의 일환으로 수행됐으며, 연구결과는 지난 1월 ‘Marine Biology’(제1저자 김유민 연구원, 교신저자 김정훈 박사)에 게재됐다.

극지연구소 신형철 소장은 “펭귄은 남극 생태계 먹이사슬에서 중요한 위치를 차지하기 때문에 기후변화로 남극 펭귄의 생존이 위협받으면 생태계 전반이 흔들릴 수 있는 만큼, 이들의 생태와 적응을 지속해서 감시하고 영향을 평가하겠다”라고 전했다.