해양수산부 국립수산과학원(원장 최용석)은 이 논문이 국제학술지 BMC Biology(Springer) 온라인판에 게재됐다고 밝혔다.

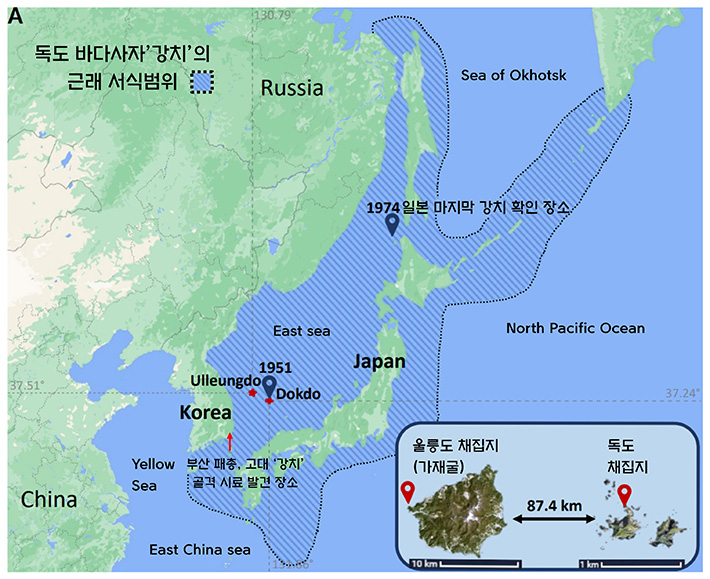

연구팀은 독도와 울릉도 지역에서 발굴한 강치의 뼛조각 16개를 대상으로 최신 고대 게놈 분석법을 적용하여, 오래되고 제한된 양의 시료와 적은 DNA 추출량이라는 물리적 제약을 극복하고 총 8.4TB(테라바이트)에 달하는 빅데이터 내에서 독도 바다사자의 전체 게놈 분석에 성공했다.

게놈 분석법은 멸종한 생물의 뼛조각 등 오래된 시료에서 DNA를 추출해 정보의 진위, 손상 여부를 식별하여 유전체 정보를 복원하는 첨단 유전체 분석 기술이다.

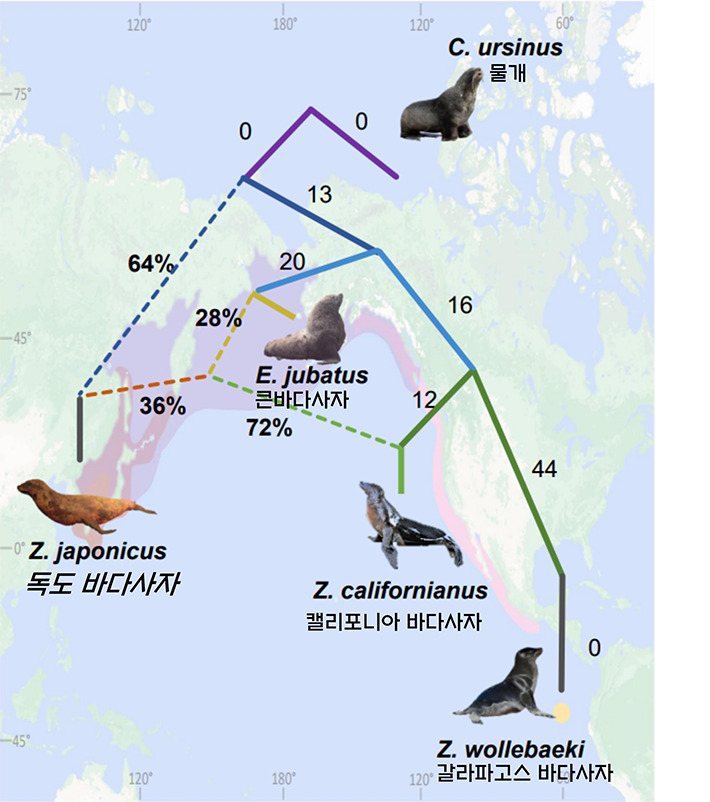

분석 결과, 독도 바다사자는 약 200만 년 전에 캘리포니아 바다사자와 분리되어 완전히 다른 독립된 종으로 진화한 것을 세계 최초로 과학적으로 입증했다. 또한, 물개(Northern fur seal), 큰바다사자(Stella sea lion) 등과의 유전자 교환 흔적도 확인되어, 북태평양 해양 포유류의 진화사 연구에 새로운 단서를 제공했다.

특히, 이번 연구는 독도 바다사자가 멸종 직전까지도 유전적 다양성을 유지하고 있었음을 밝혀냈다. 이는 멸종 원인이 유전적 요인이 아닌 인간의 무분별한 남획 때문임을 보여주는 결과라고 할 수 있다.

이번 논문은 독도 바다사자의 전장 게놈을 세계 최초로 해독한 연구이며, 국제학술지 표제에 ‘Dokdo sea lion(독도 바다사자)’이라는 명칭을 사용함으로써 우리 고유의 생물자원과 독도에 대한 주권을 국제적으로 드러냈다는 데 큰 의의가 있다.

또한, 이번 논문은 국외 연구자를 포함한 수과원(고래연구소, 생명공학과), 서울대공원, (재)게놈연구재단, 울산과기대(UNIST), 에이징랩 연구팀 및 러시아유럽고게놈학연구소 등 민·관·학 협력 연구의 성과로, 인공지능(AI)을 활용한 최첨단 생물정보학 기술 등 국내 미래산업의 기술 역량을 확인할 수 있는 계기를 마련했다.

독도 바다사자는 한반도를 중심으로 서식하다 일제강점기 남획으로 인해 1950~1970년대에 멸종된 해양 포유류로, 가장 비슷한 종류로는 캘리포니아 바다사자와 갈라파고스 바다사자가 있다. 국제자연보호연맹(IUCN)에 따르면, 1800년대 중반까지 동북아시아 해역에서는 약 5만 마리가 서식했지만, 1950년대에는 약 50마리로 급감했고, 1990년대에는 멸종이 공식 선언되었다.

최용석 국립수산과학원장은 ”이번 국제 협력 연구를 통해 독도 바다사자의 기원이 밝혀졌을 뿐만 아니라, 국제학술지에 독도 바다사자가 명기되어 우리 고유 생물종의 지리적, 역사적 전통성을 더욱 강화하는 계기가 되었다”라며, “앞으로도 우리 해역의 다양한 고유 생물종의 유전적 특성 연구를 지속해 생물 주권을 강화하고, 미래산업 기반 마련에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.